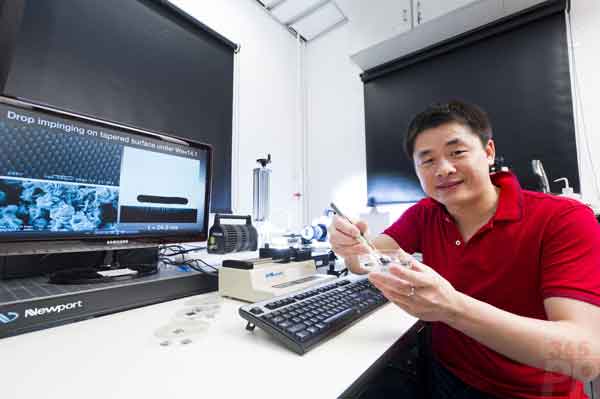

【产通社,7月21日讯】香港城市大学(cityU)消息,其机械及生物医学工程学系副教授兼仿生工程实验室主任王钻开博士及其研究团队研制出疏水性能最佳的材料表面,可用于制造防积冰材料,并具有自洁净、抗菌、防腐蚀等多种功能。《自然:物理》期刊的News & Views栏目对这项研究亦作了专题报道。英国牛津大学Julia Yeomans教授及Lisa Moevius、香港科技大学钱铁铮教授及徐新鹏博士亦参与撰写研究论文。这项研究获得香港研究资助局优配研究金、国家自然科学基金的资助。

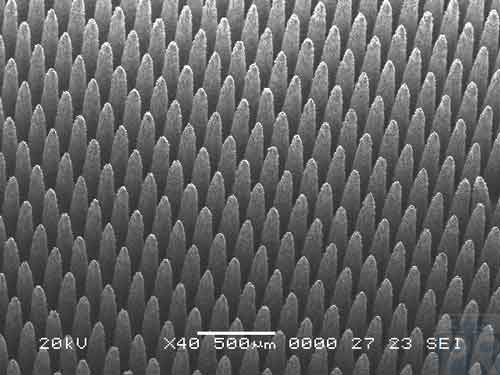

此前学术界普遍认为,液滴撞击固体表面后经历两个阶段:铺展和收缩。在铺展阶段,液滴摊开而呈薄饼状;而在收缩阶段,液滴将其表面能量减至最小,而向内收缩。该研究团队研发的这种超疏水表面,由表面覆盖有纳米结构的亚毫米尺度微柱数组组成,能够快速排除水滴,远胜过目前任何一种人造材料。这项研究成果的报告题为“超疏水表面上液滴的薄饼状弹跳”,最近发表于国际知名的《自然:物理》期刊(Nature Physics);该期刊在学术界享有盛誉,由自然出版集团发行。

这种新型表面具有广泛的用途,例如可防止飞机机翼及引擎等部件的金属表面积冰。飞机的机翼与引擎表面的积冰会引发事故。2009年,法国航空公司447号航班飞机失事坠入大西洋,可能就是表面积冰所致。此外,防积冰材料在制造空调系统时也很有用。空调系统的蒸发器表面结霜或结冰之后,会形成大量的热阻,并增大整个热交换器的压降,削弱空调系统的整体效能,造成大量不应有的能源损耗。另外,常规的超疏水表面有机械性能不稳定的问题,而新型的表面结构可自然免除此弊。

在超疏水表面上,因为液滴底下的粗糙表面内有“空气垫”,液滴在收缩阶段末尾可弹起而脱离这个表面。但是液滴撞击固体表面后需要多久才能弹起,理论上有一定的接触时限。

王博士说,“我们首次证明,我们能够令液滴在摊开呈薄饼状的阶段末尾即直接从表面弹起,而无须经历收缩阶段。我们把这种情况称为‘薄饼状弹起’,其结果是突破了常规的接触时限,液滴脱离表面的速度可比原来高出四倍。”

其中的奥秘在于表面的结构。为了防止水滴渗入表面,研究思路向来着眼于使用间隙极小的微米/纳米尺度的微柱。研究发现,微柱的间隙越细小,表面可承受的液滴撞击速度就越高。

“我们的做法与他人不同。我们特意设计的表面由锥形的亚毫米尺度的微柱数组构成,柱间的空隙较大,既容许液体充分渗透,又不致丧失‘空气垫’。因此,已储存的表面张力能量可以快速再度转化成动能,令液滴迅速脱离表面。这与通常的直觉认识正好相反。”刘亚华说。刘亚华是这篇研究论文的第一作者,现为城大机械及生物医学工程学系博士研究生,王博士为其导师。

查询进一步信息,请访问官方网站http://www.cityu.edu.hk。(冯美玲,城大传讯及公关处)

(完)